长久以来,茶叶一直是中国外销出口的大宗产业,但是自从英国于印度植茶之后,华茶于国际市场上独霸的局面被打破。而晚清签订了许多不平等条约,加上厘税甚重,使得华茶售价偏高,外销缺乏竞争力,出口量急遽衰退。近代中国局势动荡不安,战火频仍,也影响茶业甚巨。在诸多不利的环境条件下,又以抗日战争时期的考验最为严苛,中国大片的产茶区和出海口岸沦陷,茶叶的生产、运输和销售都大受影响,如何在战火弥漫中扶持茶叶这一抹绿,继而输出茶叶换取外汇和军火来支撑抗战,成了当时政府经济的重要课题。

民国以来,中国政府在茶叶政策上较晚清有所作为。鉴于中国茶叶在国际市场上销售反应不佳,因此亟思茶业改革,为了增加华茶的市场竞争力,政府在1914年底将出口茶叶税减少20%,由一两二钱五厘减为一两,作为奖励华茶的出口。而当时欧美市场对于中国茶商常有将绿茶染色增鲜而导致排斥华茶,1916年政府农商部重申禁令,严加取缔绿茶染色。惟中国因地方政权割据,政令无法完全落实,直到1931年,实业部方才颁布了出口茶叶检验法令,禁用有毒色料染茶,无毒色料亦需逐渐递减,规定茶叶含水率以维持品质、禁止茶叶掺假作伪、且出口茶叶皆需附检验证书方得放行,以限制低劣茶叶出口,从而维持华茶于国际市场上的声誉。

除了加强管控茶叶的品质外,为了抵制长久以来外商掌握中国茶叶贸易主导权而压低华茶,1916年粤商唐翘卿联合多位茶界重要人士在上海成立华茶公司,由于经营得法,逐渐打破外商垄断局面,成为近代中国华商最大的茶叶出口公司。而自古经销边茶、活跃于茶马古道的晋商,则于两湖成立多家机器砖茶厂,以增加制茶速度和管控品质。然和资本庞大的洋行公司相比,华商还是处于较为弱势局面,因此多有呼吁官倡民办或官商合办的茶叶公司时论,希望藉由国家政策支持和统筹民间资本,联合力量来对抗外商。1936年国民政府事业部长吴鼎昌,邀请上海商品检验局长蔡无忌和茶叶专家吴觉农共同商议,吴觉农提出要改变现状扩大出口,必须改革外商洋行和本土茶栈对我国茶叶产制运销的联合垄断,提出由实业部主导,联合皖、浙、赣、闽、湘、鄂六个主要产茶省区,组建一官商合办的茶叶公司,使之铲除中层剥削,让茶叶能直接收购和出口。吴鼎昌接受此建议,遂决定筹组中国茶叶公司。

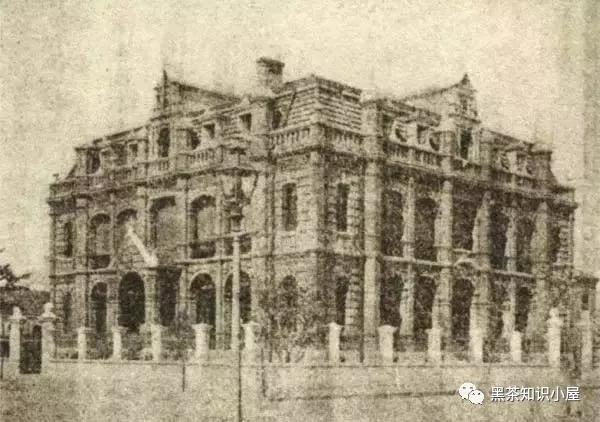

中国茶叶股份有限公司(简称中国茶叶公司)于1937年5月10日在上海成立,总办事处设上海市北京路225号垦业大楼,是中央、产茶省政府与私人茶商合办的股份有限公司,公司宗旨为:提高品质,确定标准,改进产、制、运、销,拓展贸易,复兴茶业。中国茶叶公司的总资本200万元,分成2万股,其中实业部6,000股60万元,皖省4,000股40万元,其馀闽、浙、赣、两湖各2,000股20万元,股资以官商各半为原则。公司共设董事19人,按投入股本推定,其中官股10人,实业部由周诒春、张轶欧、吴觉农等三人出任,各省则由安徽推出刘贻燕、杨绵仲,浙江王徽,江西龚学遂,福建陈体诚,湖南余籍传,湖北伍廷扬担任。另有商股9人,即罗勉候、叶世昌、汪汉航、洪孟盘、邓以诚、陈翊国、唐季珊、汪振寰,另一人待补。公司推选实业部次长周贻燕为董事长,刘贻燕为副董事长,于1937年6月1日正式开业。

依最初规划,中茶公司在安徽祁门屯溪、浙江平水、江西修水、福建武夷山、湖南马桥以及湖北羊楼洞各设一处示范茶场,以指导茶农提高生产技术。上海则设立精制茶厂,从各地收购毛茶按规定标准进行加工。除上海设有总办事处外,各地则视情况成立分处或海外经理部,以达到产制运销一条鞭。然当时中日关系已十分紧张,中茶公司成立仅月馀,日本发动七七事变,抗日战争全面爆发,华北、华中先后多起战役,中茶公司被迫从上海撤离。先迁武汉,后至重庆,上海仅于租界处保留办事处,惟沪租界是沦陷区中的孤岛,内地茶叶运沪不易,公司业务几乎无所开展。

经济实力是支撑战争的重要资本,即使沿海口岸丧失、大半国土沦陷,政府依然得设法突破日军封锁,辗转将经济作物输出外销。抗战军兴,政府采取统制贸易政策,除中国茶叶公司之外,另有富华贸易公司和复兴商业公司,这三家公司专责统理各项外销如生丝、羊毛、猪鬃、皮革、桐油、茶叶、砖茶等物资。复兴公司主要负责收购运输国内桐油,藉由易货贸易形式向美方贷款,同时利用所得外汇在美国采购各项抗战急需的战略物资。设于香港的富华公司负责运销事宜,下有浙茶、闽茶、皖茶、赣茶等部门,统筹收购全国茶叶及出口业务,各省茶叶如符合外销者,由各省茶产管理处指定区域集中后以外籍轮船运送到香港交富华公司销售。中茶公司则负责茶叶改良、推广、制作及国统区的收购运输等事宜。1939年6月9日行政院长孔祥熙有签发训令说明:

查茶叶为我国对外贸易特产,且为易货及换取外汇之重要物资,所有全国茶叶改良、产制、收购、运输及对外易货各项事宜,自应统一管理,以专权责。兹责成中国茶叶公司办理,并指令该公司总经理寿景伟主持其事,仍由贸易委员会督导进行。财政经济、交通两部及产茶各省政府均应随时予以协助。

抗战期间中国茶叶外销的对象主要是苏联,因为苏联同意中国以易货方式用茶叶换取军需及医药。战时沿海多遭日军封锁,交通时有中断,为增进运输效益,销俄茶叶以体积小而重量足的砖茶为主。而西北、青藏为抗战时期的大后方,当地居民日常生活亦习饮砖茶,故中茶公司将砖茶列为重点生产项目。

1938年8月中国茶叶公司在安徽屯溪设立砖茶厂,产制茯砖、米砖、青砖等8款砖茶。1938年12月又与云南省经济委员会合资成立云南茶叶贸易股份有限公司,设立顺宁(今凤庆)、佛海(今勐海)茶厂,后又增建昆明复兴茶厂,生产销川藏的沱茶。在下关则设康藏茶厂,以供应藏区紧压茶。1939年下半,湘鄂部分茶区被日占领,销俄青砖无法适时供输,经俄国同意,改以四川西路边茶替代部分两湖砖茶,故1940年在四川灌县亦设厂压砖。

上列照片为1939年川康考察团所拍摄的历史照片档案,可反映抗战当时国家经营茶业的部分实况。

湖南省砖茶业发展在抗战时期可谓一枝独秀,由于时局艰困,反为湘省砖茶制作带来突破性的进展。百多年来湖南安化黑茶都是将毛茶运陕西泾阳压砖再转销西北,1937 年中茶公司成立,总经理寿景伟至湖南安化考察后成立中茶安化支公司,将酉州的华安、晋安、大中华等私营茶厂合并,成立湖南省安化茶厂。另于湖南安化的仙溪、小淹、江南、鸦雀坪、酉州、东坪兰田等10多处设立初制厂,生产茶叶。

中茶公司最先仅制定砖茶原料统购实施办法,在湖南省安化、桃源、新化、益阳等黑毛茶产区设立收购站,收购茶农生产的黑毛茶或茶商积压的陈黑茶等半成品,再交由交中茶公司统一运销。而湖南省政府于1938年4月16日成立物产贸易委员会茶叶处,后改为茶叶管理处,分设长沙和安化办事处(长沙办事处于1938年12月迁至沅陵办公),监督检验制茶,管理收购、运输和出口。

但抗战时期交通屡屡断绝,西北市场大闹茶荒,安化当地黑茶原料却大量积压,产销链无法顺利运作。湘省茶叶管理处副处长彭先泽为解决此困境,力主于安化设厂就地压砖,以节省运输成本方便输出。彭在1939年5月先行试制黑砖茶,质量经认定后即于安化建厂以机器压制黑砖茶,所产制的砖茶除销俄外,也大量供应甘肃、新疆等西北地区。

1941年秋因长沙会战影响,中国茶叶公司湖南办事处将阻滞于沅陵、桃源等地的黑茶原料委交湖南省砖茶厂代压成砖,因产制业务扩大,故1942年湖南省砖茶厂分别在桃源沙坪和安化酉州增设分厂,除代压中茶公司茶砖外,也开始于湖南实验试制茯砖。尔后中国茶叶公司总技师李厚澄来湘筹画砖茶生产事宜,和湖南省政府协商后,湖南省砖茶厂改由中国茶叶公司与湖南省政府合办,更名为「国营中国茶叶公司湖南砖茶厂」。此后政府益发重视湖南砖茶,1942年12月9日国民政府行政院颁布《砖茶运西北办法纲要》,规定:

一、湖南安化所产砖茶及其他地方所产砖茶原料,应由中国茶叶公司统筹收购、分配。厂家压制砖茶后交由中国茶叶公司统一销售。

二、中国茶叶公司应利用与湖南省合办的砖茶厂及湖南、陕西境内的公私厂家,每年压制砖茶400万片至600万片(每片2公斤),专销西北。

三、砖茶及原料由湖南运至陕西,砖茶由陕西运至新疆及西北各省,应由运输统制局及交通部协助提供交通工具。

1944年中国茶叶公司湖南砖茶厂所制黑砖茶7,280吨运抵兰州,交国民政府财政部贸易委员兰州办事处。其中4,000吨运往新疆,与苏联进行易货贸易,换取我国急需的抗战物资,其馀则供应边销,对争取外汇和安定西北民生起了很大的作用。

战争时期进行国际贸易艰困,为求有效经营而采统制产销,获得不少成效。虽在战火威逼下,茶区多有沦陷、农工大半流散、交通时有阻滞,但茶叶输出量却较1937-38年的抗战初期更为增加。据统计资料显示,1939年茶叶总输出额为33,054,085元,比起1937年茶叶贸易额为30,661,711元、1938年的30,787,274元都有显着增加,基本维持了战前水平。苏联是抗战时期中国茶叶最主要的销售国,由于1938年广州沦陷后,中国货运多由广州湾(今湛江市)或温州等地转口到香港再输出,此外中国内地货运则多由新疆出境销俄。1939年茶叶输俄量大增,茶价亦较战前上涨约20--60%。据统计,1939年转往苏联华茶总值达1,500万元之巨,比往年增加了2至3倍。茶叶外销而使中国外汇收入增加,为战时经济提供了有力的支撑。

1941年12月8日日本偷袭美国珍珠港,太平洋战争爆发,英美同时对日本宣战,日本则大肆进军亚洲的欧美属地,12月25日香港沦陷,中茶公司在港业务全部停顿,国府贸易委员会决议将中茶公司的出口业务规并到另一战时特设的复兴公司项下办理,中茶公司则主管国内拓展茶区、茶叶改良和国内运销等事宜。1945年抗战胜利后,10月1日行政院议决废止《财政部贸易委员会全国茶叶出口贸易办法大纲》,战时特设的复兴、富华、中茶三家国营公司同时裁撤,战时的中国茶业统制于此告一段落。

茶叶属于食材之一,多数已于当下消耗,故遗留保存至今的老茶已属珍贵文物。笔者搜集老砖茶资料多年,兹将目前所见尚存于世的抗战时期砖茶简述如下:

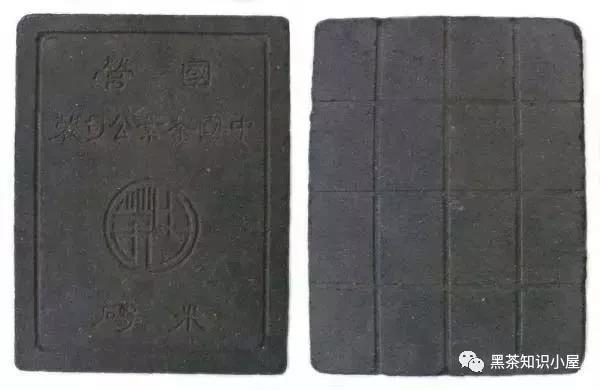

一、1938 年国营中国茶叶公司米砖茶

米砖是湖北省特产的红茶砖,晚清时期因俄商进入鄂南茶区,在汉口租界建立多家机器砖茶厂,压制大量米砖销俄。中国自产米砖主要由晋商经营,亦多有规模。惟武汉地处长江、汉水交会,又是平汉、粤汉铁路的转接点,为九省通衢,乃日军企图控制华中的重心据点。1938年6月武汉会战爆发,为因应时局避开主要战场,中国茶叶公司于同年8月在安徽屯溪另建砖茶厂,统购湘鄂茶区的毛料用以压制青砖、米砖等。下图之米砖典藏于澳门茶文化馆内,馆方标注茶砖年份为1938年。此茶砖外包装尚属完整,上有「国营中国茶叶公司制」字样,中间则有「中茶」红色圆印,最底下则标注茶款为「米砖」。国营中茶公司沿革已于前述,此不赘言。广州沦陷后,中茶的输出业务多经由香港转销苏联,澳门与香港仅一衣带水之隔,应是自香港少量流至澳门的茶砖。

1943年在福建所压制的砖茶,由福建砖茶工作压制站出品,以骆驼牌对外销售,外包装纸盖有蓝色「福」印字样。包装上有广告词:

此等砖茶系用上等茶叶压成,品质美、价格廉、助消化、提精神,如蒙赐顾,无任欢迎。

福州于1944年10月5日遭日军再度进犯而沦陷,砖茶站工作停止运作,故其砖茶生产年限不长,是以至今仍留存于世的实体物甚少,此砖茶文物得以见证抗战时期福州的砖茶事业,更显弥足珍贵。

五、1940年代前后日据武汉时期的三菱公司米砖茶

自古以来湘、鄂一直是边销茶的产区,湖南安化黑茶多卖往陕甘西藏,湖北羊楼洞青砖多售蒙古,米砖则主要销俄和新疆。晚清时期俄商进入鄂南茶区取得茶叶原料,复在汉口建立多家机器砖茶厂,大量生产销俄所需的砖茶,汉口因此成为中国砖茶业的重镇。而抗战前夕,中国政府有计画地将沿海省份的资源往内地迁徙,武汉一度成为抗战初期的国家政治经济中心。1938年武汉会战更是抗战的一个转捩点,虽然武汉沦陷,但也消耗日本重大兵力资源,从此抗战转入长期相峙的局面。

汉口原是国际性的大茶市,被喻为东方茶港,但1937年日本全面侵华,为阻日军溯江西进,政府在江阴、马当两处堵塞长江航道,汉口货物无法东运出海,茶叶出口被迫中断。1938年10月武汉陷落,日本封锁长江,除日籍船只之外,其他国家船舶皆被禁行。为达到「以战养战」的目的,日本于沦陷区内大肆搜刮资源,武汉茶业因此被日本垄断。日商在汉口成立武汉制茶株式会社,由清水俊仁、井上哲等日商主持,并接收汉口原先的义兴、聚兴顺等华商茶庄,改成武汉制茶株式会社第一、二茶厂,将其房屋、机器、工具一律折价,合股经营,并由日商樱井操和西山哲负责监督制茶。

日本对武汉茶业控制甚严,汉口茶市的茶叶均由制茶株式会社压价收购,日本水陆码头的宪兵队则根据制茶株式会社的「出张证」方才签发「起运证」,如无证件的民船来汉装茶被查哨,除没收茶叶外,并以游击队罪名拘押审讯。当时除了少数和日本合作的茶行外,武汉茶区的大多数华商茶行皆告停业。

茶砖正面中心有大圆印,内刻以玫瑰花纹,其上文字略有磨损,经笔者比对莫斯科茶厂所存之同款茶砖茶样,确认上方文字当为 ”МИЦЬУБИШИ ШОДЖИ КАИША“,翻译成中文即是「三菱商事会社」。下方两个俄文分别是”ВЫСОКIЙ“和”ХАНЬКОУСКIЙ”,其义是「高级的」、「汉口的」。茶砖背面划分八个小子块,虽无文字资料,却大落落地打印上日本太阳军旗图案,中心则有三菱公司注册商标,直将侵略者掠夺华茶资源的嚣张狂妄心态表露无遗,正是日本侵华的珍贵史料之一。武汉自1938年10月沦陷至1945年8月抗战胜利后光复,故此茶砖制作年代应在40年代前后。

长达八年的抗日战争是近代中国生死存亡的圣战,在那个国格被践踏、领土被侵占、人民被杀戮,资源被掠劫的苦难日子里,由数不尽的鲜血、泪水、悲伤、激情、奋斗交织而成的画面,在经过半个多世纪后,正渐渐的淡出人们的生活。但对于往昔国破家亡的苦痛,也许可以原谅但不能忘记,遗忘历史就意味着背叛。比起诸多刺痛或振奋人心的历史证据,黝黑的茶砖是显得那麽不起眼,然不能忘记的是在抗战的艰苦岁月中,小小的茶叶也曾背负时代重大任务。少数几只留存至今的老砖茶文物,也各自带着特殊印记,为世人默默地诉说属于那个年代的往事。当初的制茶人可能已不在世间,人虽是走了,茶,可以依然是滚烫着。被热着的不是舌喉,而是更深层的记忆!(资料来源:茶贵人)

内蒙古草原茶路协会 内蒙古草原茶叶贸易 内蒙古草原茶文化

Copyright © 内蒙古草原茶路协会 All rights reserved. 蒙公网安备15010402000335号

电话:13734713193 地址:呼和浩特市玉泉区西顺城街 网址:www.nmgcycl.com 蒙ICP备17001021号-1 技术支持:牧仁俊杰