塞外武川,地处阴山北麓,大青山为阴山中段,武川又处大青山中段,现在生活在呼市、土左旗等周边旗县的人们,以他们为主体以他们的视角出发,把大青山南自已生存之地称为前山,把大青山以北的邻近大青山的地区称为后山。由前到后,由近及远,就可看出定位的人群身处大青山南,视线是从南往北看。从自己的角度、视角看问题,是人类的本能,后在马克思主义辩证法中,这种人类行为称“本位主义”,“本位主义”是中性词,如果在本位思想的基础上,再互换角色,转换视角看问题,这才能“客观”。不得不承认,“后山”这个词,曾是地域偏僻、交通不便、思想观念落后的代名词。但还有人们普遍的一个认识,后山人憨厚、实在。一褒一贬扯平了。社会在进步,时代在发展,如今人们的看待“后山”的观念也该更新了!

武川地形、地貌以山丘结合、滩坡结平、盆丘结合为主,大块的平地不多。武川南部贯穿于大青山南北一线,东邻卓资县,西邻包头固阳县,南邻呼市、土左、土右旗,北邻达茂、四子王。如果说,内蒙古是北京的“护城河”,那么武川就是呼市的“护城河”。

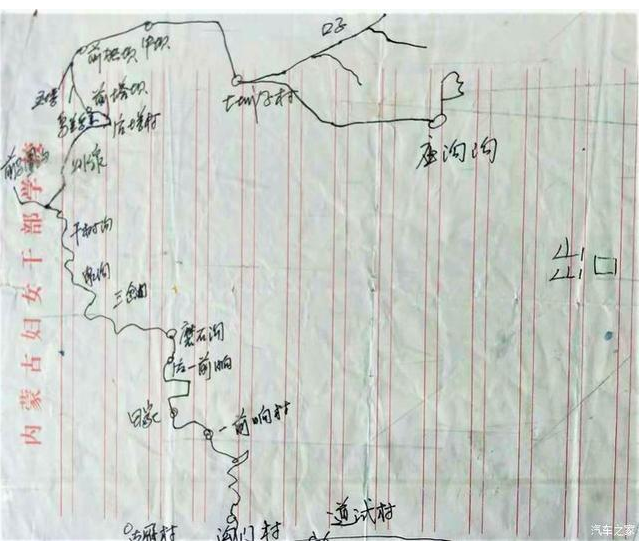

武川县境内,主要河流有8条。在县境的中北部,由东向西,有一道内、外流河的分水岭。不偏不倚,向北有4条河,分属内流塔布河水系。向南有4条河,均为外流河,流入呼市母亲河“大黑河”水系,而大黑河又最终注入中华民族的母亲河,黄河。武川,人憨河也憨。这四条河由东到西,武川“哈乐镇”出发的卯独沁河流入呼市东的哈拉沁沟谷,流入大黑河。武川“可镇”南蜈蚣坝坝沟的“三岔河”,流入呼市“乌素图”(水多的地方)。

武川“上秃亥乡”后西沟发源的“枪盘河”,流入北克齐镇北的水磨沟口,沟口建“红领巾水库”,这一大青山内最大的一股河水,肥沃了毕克齐。毕克齐号称土默特的河套,粮米丰盈,毕克齐的葱,内蒙古品牌。

武川最西南的“哈拉合少”庙沟“尔林庆”发源的榆树店河,一部分流入土左旗东北“朱尔沟”,又一部分从土左旗察素齐镇西流过,土左旗人称察素齐西河。察素齐西河流入“哈素海”,最终在托县南流入黄河。

武川这四大外流河,在中国大地上本默默无闻,知者甚少。然因北魏时期一位“地理学家”“水文地质专家”“旅行家”“安南将军”、“皇帝秘书”……,一身份神秘人郦道元,和他写的一部《水经注》引起了世人的关注,并吸引了很多的历史爱好者从中探索中国历史中的“白道中溪水”、“塞水”、“魏帝行宫址”,以及“北魏武川镇”镇址的诸多秘密。

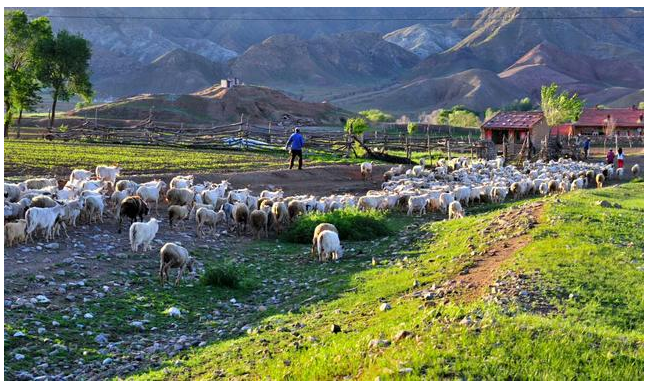

大青山从来都是历史上阴山游牧民族征伐的窗口,是各民族政权政治、军事、商贸的睛雨表。

在郦道元《水经注》中,武川这四条外流河,因流入前山的山口,从呼市哈拉沁西沿呼市,经土左旗直至武川最西南庙沟至固阳一线的山脉上若隐若现,或连续或断断断续,有一条白色石灰岩、大理岩、白云岩矿脉,故在《水经注》中记载为白道,而后山流入前山的溪水因与交道区域交错,称为“白道中溪水”。而起源于武川最西南庙沟“榆树店河”,不仅为“白道中溪水”同时在《水经注》中还记载为“塞水”。

那么为什么唯有武川西南庙沟土城古城的入川(土左旗,庙沟一带人称川底)河流独冠“塞水”呢?塞,长城、要塞。但古代主要指长城。在武川县最西南的大青山区庙沟土城古城,早在北魏郦道元所处时代之前就有三段长城会合,即赵长城、秦长城、汉长城在此会合。汉朝将军徐自为不仅在大青山上延用旧长城,而又在大青山中新筑长城,同时在一些“要害之处,通川之道”修筑了众多的城障、塞、亭,做为屯兵戍守的据点。而庙沟土城古城正兴筑于此时。在北魏郦道元《水经注》记载的当时,这一带已经成为有各种型制和建筑特色的长城博物馆了,从这一带发源的白道中溪水,称为“塞水”是名符相实,实至名归了!

庙沟土城古城在北魏郦道元《水经注》记载中,称为“出五原塞”的起点。庙沟土城古城,正北有“石门障”口,即两大山系在此只遥相呼应,成犄角之势,而不实际接触连接的石门。军事学上称“石门障”,这种地形“一夫当关,万夫莫开”,攻防进退游忍自如,是兵家“五行”之地,即可攻、可守、可防、可围、可退之地。是将帅展示军事才能的绝佳场所。时至今日这一带称“腮忽洞”(蒙古语咽喉之意)。而庙沟土城古城“腮忽洞”咽喉,东山山系为土左旗发源的“黑牛沟”山系,西山山系为包头固阳“春坤山”山系。庙沟土城古城为这两大山系的交界处。在大青山最西端的包头“昆都仑山”与“乌拉山”交界处,也出现了一个军事学上的“石门障”口。这些石门障口是古代大兵团作战的舞台。据现有文献资料考证,内蒙古历史上凡涉“石门障”军事活动,确指包头“石门障”和庙沟土城古城腮忽洞“石门障”。自秦朝建立郡县制以来,土左旗黑牛沟山系及与之相连的武川中东部、土左旗、托县一带,为“云中郡”管辖。而“春坤山”山系,既现在的包头固阳、包头一带属“九原郡”管辖,公元127年汉武帝刘彻改为“五原郡”。也就是说北魏郦道元《水经注》记载时,庙沟土城古城一带的长城,记为五原塞是时实相符的。而庙沟土城古城西紧邻“五原郡”,这里又长城~~塞较多,便把武川庙沟土城古城记载为“出五原塞的起点”。纵观历史文献,“出五原塞起点”仅指、确指,唯一符合历史时空条件的,只有庙沟土城古城。

1982年,庙沟土城古城出土了“段进”印。《魏书》记载,段进为北魏第三位皇帝拓跋焘时的一位“白道守将”。段进印,这么重要的军事指挥物件,多数历史学家认为,非突发事件,仓慌迎战,如此重要的军事物件不埋于地下。史载:公元424年,北魏始光初,段进时遭到柔然族大将“大檀”所率军队的围攻、突袭,段进被捕后,破口大骂激怒了大檀,被残忍杀害。这就确定“白道守将”守的正是庙沟土城古城。在庙沟土城古城东二十八华里,庙沟榆树店村北魏时建有拓跋焘皇帝的“广德殿”(又称讲武殿)和用于皇帝嫔妃们居住的“焜煌”宫。史载:段进殉国后,拓跋焘亲临被段进被害现场,面对惨状,十分怜悯,追封段进为“安北将军”。但段进已死,实际上“安北将军”之职由李叔仁担任。直至影响中国百件历史大事件“北魏六镇起义”(公元524年,北魏正光五年)发生,起义军与北魏政府军大战于既是白道又是五原所属区域的庙沟土城古城一带,即“北魏武川镇”一带。史载:北魏政府军征北将军“临淮王”大败于五原,安北将军李叔仁寻败于白道。政府军各路总指挥崔暹也大败于白道,后崔暹一人逃脱,全军履灭,崔暹逃回去被中央政府追责,蹲进了大牢。

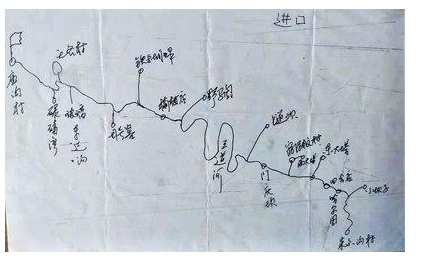

起义军战崔暹时用了诱敌深入,关门打狗战术,即庙沟土城古城“出五原塞”处,“北出石门障”腮忽洞沟口,政府军从北魏武川镇西邻“怀朔镇”(今固阳石拐白灵淖尔古城)调来支援部队,翻越今“杨树坝”(腮忽洞沟口西,武川通固阳的唯一通道,即今311省道)。起义军并未阻挡,政府军翻越杨树坝后,向南直入武川镇(庙沟土城古城),但起义军提前在腮忽洞沟口通往庙沟土城古城的东西各岔口设下伏兵,待政府军向南进入12华里的白道、五原塞沟谷区域时,起义军早以隐藏在腮忽洞北的军队,堵死了腮忽洞沟口,大战结束后,致政府军崔暹部全军覆灭。

庙沟土城古城城堡,兴筑于汉朝。但鉴于它特别重要的军事地理价值,又被北魏政府沿用并重新修筑,民国时期《绥远通志稿》编纂时,曾对庙沟土城古城进行过考证。上世纪八十年代,乌盟文物行政主管单进,对城墙实体进行了勘探,城墙确系两个不同历史时代所筑,城墙上有施工缝。

在北魏六镇起义的过程中,有两位武川籍年青人成长起来,宇文泰和高欢,高欢出生于武川镇(今庙沟土城古城)。《魏书》:“……高欢出生于白道南镇……”。这两位时已参军入伍,并在镇压起义军的过程中渐露头角,脱颖而出。谁知,这两位年青人成为北魏政权的掘墓人,把北魏政权撕裂成西魏和东魏,两人成为战场上的死敌。宇文泰战胜,建立北周,成为北周“太祖”。而高欢战败,却留下了千古绝唱《敕勒歌》,虽功败但名成。

阴山中段大青山南北的武川境内,四条主要的河流从前山流到了后山。人类同处三维空间,水能流过去的通沟,人也可能通行,沿途还有水可饮,可解决商旅、军队生存必需。关键是如果军队据守溪流出入山口险要,便能达到“不教胡马度阴山”的目的。自北魏“白道守将”在庙沟土城古城(北魏武川镇)殉国后,北魏政权第三位皇帝拓跋焘开始设立“安北将军”。段进虽被追封为安北将军,但人已死,没法履职了!在北魏六镇起义时的安北将军李叔仁,大败于庙沟土城古城的白道。安北将军的职责就是守住大青山北的溪流流往前山的山谷谷口,据险守关。那么大青山前山流出溪流的山沟沟口,同样也是险要,军队的行军是双向的,既可以由北往南,也可以由南往北。这样的历史情形下,“安南将军”应运而生。北魏政权高层同时想到了。

“安南将军”~~郦道元,走上了历史舞台。郦道元以其传世之作《水经注》而名垂千古,现代有人为他加冕地理学家。其实,他生时的官职是“安南将军”、御史中尉。后虽被人杀害,死于非命,还被打入“酷吏”之列,但终归还是一位古代名人。大青山南北,水道即为兵道。为了能给北魏国防绘制一张精准地图,他不辞劳苦,几次随皇帝北巡大青山南北,以白道中溪水、塞水为着眼点,完成了一部国防安全布署之作《水经注》。他写作《水经注》的动机和目的就是为了履行他“安南将军”的职责。却为后人留下了宝贵的地理学研究著作《水经注》。

《水经注》中:芒干水即为呼市大黑河。武川庙沟土城古城所处位置即为北魏武川镇。武川镇在怀朔镇(今固阳石拐白灵淖尔古城)东北。庙沟土城古城东二十八华里北魏第三位皇帝拓跋焘建有“广德殿”。发源于庙沟土城古城的“塞水”其流向在《水经注》中这样描述,“芒干水,又西塞水出怀朔镇东北,荒中南流,经广德殿西山下,其殿四柱两厦堂宇绮耕,图画奇曽之象。其水历谷南出阴山,西南入芒干水……。”

金銮殿,位于毕克齐乡正北山中,南起喇嘛洞,北至黑背村,东濒武川上秃亥乡后西沟发源的枪盘河流到此处的水磨沟,这一条河为白道中溪水之一。西邻苏盖营沟即黑牛沟东,海拔高2200米,为土默特左旗境内的高峰。

北魏时,在金銮殿山高埠处建有一座殿宇,称为“金銮殿”俗称“阿计头殿”,而金銮之胜,在高、在爽、在险、在静,山前为“牛角旋风”,山后松柏满坡,珍禽异兽较多,水磨沟和武川庙沟土城古城发源的塞水(土左旗人称黑牛沟水)二水从山的两侧流过,山势雄伟挺拔,时有白云缭绕,在山巅上一览众山,极目远眺,土默川尽收眼底,为呼和浩特市的名山胜景之一。《水经注》中对金銮殿山周边的河流这样描述:“……白道中溪水注之,水发源武川北塞中,其水南流,经武川镇城……。其水西南流,历谷,经魏帝行宫东,世谓它阿计头殿,宫城在白道北阜上……”。

透过层层历史迷雾,白道、白道中溪水、塞水、郦道元、《水经注》、北魏武川镇逐渐清晣地向我们走来,虽时间久远,但依旧热爱,热爱我们生存的这片土地,历史上曾有这么多美丽的故事!

人事有代谢

往来成古今

江山留胜迹

我辈复登临

作者简介:常玉良,呼和浩特市武川县庙沟村人。内蒙古师范大学财会专业毕业,本科学历,中共党员。呼和浩特市作家协会会员,阴山作家网作家,曾先后在伊利集团,呼市炼油厂呼石化项目,内蒙古鸿元工程建设监理有限责任公司工作。中国建设协会会员,内蒙古万里行公益协会会员,呼和浩特建筑行业协会会员。多部历史文化、轶事考据类作品先后发表于:《北方文苑》《塞北风文集》《中国塞北网》《中国天堂草原摄影网》“中国观网华北区区刊《塞翁诗会》”《中国阴山作家网》·今日头条等。

内蒙古草原茶路协会 内蒙古草原茶叶贸易 内蒙古草原茶文化

Copyright © 内蒙古草原茶路协会 All rights reserved. 蒙公网安备15010402000335号

电话:13734713193 地址:呼和浩特市玉泉区西顺城街 网址:www.nmgcycl.com 蒙ICP备17001021号-1 技术支持:牧仁俊杰